2016. 1. 12. 11:31ㆍ카테고리 없음

* 작곡 배경

모두 24곡으로 구성된 슈베르트의 연가곡 <겨울 나그네>는 1827년 시인 빌헬름 뮐러의 동명의 연작시에 곡을 붙인 것으로 이듬해(1828), 31세의 짧은 생애를 마감한 그의 생전의 마지막 유작이다. 물론 같은 해(1827)의 작품의 ?은 가곡집 <백조의 노래 Schwanengesang>가 있지만 이것은 슈베르트의 사후에 출판되었다. 슈베르트는 <‘겨울 나그네>를 작곡하기 4년 전인 1823년에 그는 같은 빌헬름 뮐러의 시 <아름다운 물방앗간 아가씨’>에 곡을 붙여 연가곡을 발표한 바 있다. <아름다운 물방앗간 아가씨>는 청춘의 서정과 아름다움이 듬뿍 담긴 작품이지만 <겨울 나그네>는 음울하고 어두운 정조가 가득한 비극적인 노래이다. 슈베르트는 이미 다가올 자신의 죽음을 예감한 듯 가난에 시달리며 고독한 삶을 살고 있었고, '겨울 나그네'를 완성한 이듬해에 가난과 병 속에서 세상을 떠났다. 그가 남기고 간 연가곡 <겨울 나그네>의 대강 줄거리는 다음과 같다.

사랑에 실패한 한 젊은이가 추운 겨울 연인의 집 앞에서 이별을 고하고 눈과 얼음으로 뒤덮인 들판으로 방랑의 길을 떠난다. 황량하고 추운 들판을 헤매는 젊은이의 마음은 고통과 절망 속에서 허덕이고 어느덧 까마귀, 여인숙, 환상, 도깨비불, 백발과 같은 죽음에 대한 상념이 그의 마음속에 자리를 잡는다. 마을 어귀에서 구걸을 하는 늙은 악사에게 함께 겨울 나그네 길을 떠나자고 하는 데서 이 연가곡의 이야기는 대미를 맺는다.

※ 여기에서 아래의 작품 설명과 곡 해설은 Daum 블로그 <베를린맘‘s House>에 실린 글을 조금 정리한 것임을 밝힘니다. 블로그 관리자님께 감사드립니다.

◇ 절망을 읊는 한 젊은이의 처절한 독백

이 연가곡은 단순히 실연의 비애를 담고 있는 음악이라기에는 그 정서가 너무나 어둡고 무겁다. 물론 감정의 어두운 굴곡은 체험해보지 않은 사람은 언급할 수 없는 부분이고, 특히 젊은 날의 감정적 격동이 결코 완만하지만은 않겠지만, 이 연가곡에 일관되게 흐르고 있는 거의 절망에 가까운 어두운 정서는, 그것이 청년기 실연의 상처에 의한 것이라고 하기에는 너무 본질적이고 심각해서 아무래도 인생의 어두운 그림자를 투영하고 있는 것처럼 보인다. 그것은 슈베르트의 불행한 생애를 미루어볼 때 선명히 이해될 수 있다.

이 연가곡에 사용된 텍스트는 독일 시인 빌헬름 뮐러(Wilhelm M?ller, 1794-1827)의 시집인데, 그는 이 연가곡이 작곡되던 1827년 33세의 아까운 나이로 타계했다. 슈베르트는 뮐러의 동명의 시집 속에 포함된 24편의 시를 그 순서만 바꾸었을 뿐 모두 사용하고 있다. 텍스트의 외형적 의미는 실연의 비애를 눈 쌓인 겨울 풍경과 결부시켜 표현하고 있는 것처럼 보이지만, 그 내면에는 모든 것으로부터 소외된, 사회적으로 실패한 한 인간의 처절한 절망감이 담겨 있다.

친구 집을 방문했다가 빈 집 책상 위에 놓여 있는 이 시집을 발견하고 그 어두운 세계에 몰입하여 자신도 모르게 시집을 들고 집으로 돌아온 후 두문불출하고 탐독하다가 마침내 이 연가곡을 작곡하기 시작했다는 일화가 말해주듯, 슈베르트 자신도 그 사회로부터 소외된 자, 더욱 선명히 표현하자면 그 사회의 희생물이었던 것이다. 그래서인지 이 가곡집에는 슈베르트 자신의 어둡고 비극적인 생애가 그 이면에 흐르고 있는 듯이 보인다. 그리고 더나아가 그 자신의 개인적인 삶의 좌절에서 더욱 승화되어 인간의 보편적인 삶의 문제로 그 절망의 폭을 확대시켜 놓고 있다. 아무리 길어도 한순간에 불과한 우리의 삶과 또 삶의 외경에 매달린 허무한 환상 등이 일순간의 행복 뒤에 몰아닥친 어둡고 끝없는 절망감을 통해 잘 표현되고 있는데, 그것은 다시는 회복할 수 없는 인생의 막다른 길이기도 하다. '우리 중 누구도 타인의 비애를 알지 못한다.

이 연가곡의 배경은 눈 덮인 겨울의 황량한 벌판과 매섭게 불어오는 북풍, 얼어붙은 시냇물, 잎이 다 떨어진 채 서 있는 나무 등이다. 그리고 그것들은 시각적으로 잘 묘사되어 작품의 내용을 더욱 생생하게 해줄 뿐만 아니라 슈베르트 이전의 가곡이 갖지 못한 대담함과 풍부함을 보여주고 있다. 사실 이 일은 단순한 가락을 지닌 가곡이 확보하기는 대단히 어려운 것이지만, 그는 피아노 반주를 극도로 잘 활용함으로써 훌륭히 그 목적을 이루어내고 있는데, 이런 표현법은 후일 독일 가곡 리트(Lied)의 새로운 지표가 되었다.

이 연가곡의 모티프가 되고 있는 것은 고독과 절망이라고 할 수 있다. 그것은 또 아무리 괴로워도 인간이 인간답게 되기 위해서는 꼭 필요한 요소인 것이다. 그러나 보다 중요한 것은 이러한 것들이 과연 극복될 수 있느냐 하는 것인데, 슈베르트 자신은 결코 극복될 수 없다고 보고 있다. 그것은 “우리들 중의 그 누구도 다른 사람의 비애를 알지 못한다. 또 그 누구도 다른 사람의 기쁨을 이해하지 못한다. 사람들은 서로에게 도달할 수 있다고 생각하지만 사실은 스쳐갈 뿐이다” 라는 슈베르트의 독백 속에 잘 나타나 있다.

사실 이런 생각은 표현 방식 자체는 다르다 할지라도 많은 사상가나 예술가들에 의해 받아들여지고 있는데, 여기서 인간의 삶은 이해할 수 없는 수렁 속에 빠져들게 되는 것이다. 하지만 이런 모든 문제를 회피하거나 왜곡한다 해도 그 본질 자체는 여전히 남아 있기 때문에, 우리는 젊은 시절부터 이 문제에 접근하지 않을 수 없고, 그런 의미에서 슈베르트의 ‘겨울 나그네’와 ‘백조의 노래’는 우리에게 많은 것을 시사해주고 있다. 이것은 결코 허무주의적인 자괴감이 아니며, 가장 인생과 삶에 밀착되어 있는 강한 현실주의 예술인 것이다.

◇ 연가곡 [겨울 나그네 Winterreise]의 전체 구성

제 1곡 '안녕히' (Gute Nacht)

길고도 절망적인 방랑의 시발점인 첫 곡은 단조로우면서도 설득력이 강한 유절가곡의 형태를 지니고 있다. d단조로 된 제 1,2절은 같은 선율의 반복이지만, 제 3,4절로 흐르면서 곡은 다소 변형된 모습을 보인다. 이 곡의 아름다움은 소박하면서도 애절한 마음을 매우 효과적으로 표현하고 있다는 점인데, 쓸쓸하지만 단조로운 피아노 반주는 결코 노래의 범주를 넘어서지 않으면서도 이 곡이 담고 있는 정서를 잘 표현해주고 있다. 유절가곡(有節歌曲)이란 가곡에서 가사의 각 절이 같은 선율로 되어 있는 가곡을 말한다. 곧 가사의 각 절이 제 1절의 선율을 되풀이하고 있는 것으로 통작가곡의 대칭어이다. 가사가 규칙적인 형태로 쓰여지고 또 그 내용이 같은 선율을 반복해도 무방할 때 이 형식을 취한다. 가사에는 비교적 단순한 서정시가 많으며 슈베르트의 <들장미> 등이 좋은 예이다.

제 2곡 '풍향기' (Die Wetterfahne)

첫 곡의 차분하고 가라앉은 정서에 비해 제 2곡은 그 심리적인 동요를 여실히 느낄 수 있다. 그것은 피아노의 전주에서부터 확연히 느껴지는데, 연인의 집 지붕 위에 세워져 바람이 부는 대로 방향을 바꾸는 풍향기는 변심한 옛 연인을 냉소적으로 상징하고 있다. 슈베르트의 천재성이 예리하게 빛나는 독특한 아름다움을 지닌 곡으로 최초의 음표만으로 솟구치는 비애를 끌어내고 있다.

제 3곡 '얼어붙은 눈물' (Gefror’ne Thränen)

제 2곡의 격정적인 분위기에서 다소 가라앉은 그러나 더욱 슬픈 곡. 약 박자의 악센트를 가지고 상승하는 악구로 시작해 곧 하강하는 흐름으로 바뀌는 피아노의 전주가 매우 함축적으로 곡의 성격을 표현해주고 있다. 통작가곡의 형태로 눈물을 담고 있는 매우 아름다운 곡이다. 통작가곡(通作歌曲)이란 가곡에서 가사의 각 절이 각각 다른 선율로 이루어진 가곡을 말한다. 가사의 각 절이 같은 선율로 된 유절가곡의 대칭어이다. 유절가곡이 비교적 단순한 가사로 되어 있고 또 가사의 각 절이 제 1절의 선율을 반복하고 있는 데 반하여, 통작가곡은 각 절마다 내용이 새롭게 전개되는 극적·설화적인 것이 많고 선율도 절마다 다른 것이 보통이다. 슈베르트의 <마왕> 등이 좋은 예이다.

제 4곡 '결빙' (Erstarrung) -'시린 손'

다시 감정이 고조되어 매우 우울하면서도 동요가 심한 악상을 담고 있는 통작가곡이다. 이처럼 불안하고 심한 동요는 반주가 끊임없이 셋잇단음표를 담고 흐름으로써 잘 표현되고 있다. 시의 내용만큼이나 음악도 무겁고 어둡다.

제 5곡 '보리수' (Der Lindenbaum)

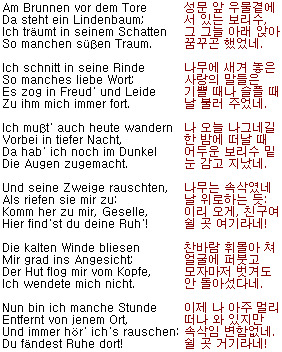

너무나도 유명한 이 곡은 흔히 독립되어 불리기도 한다. 그러나 이 곡의 아름다움은 이 연가곡 전체와 관련짓지 않으면 결코 온전하게 느낄 수 없다. 지나간 사랑의 자취를, 우리의 동구밖 느티나무와도 비교되는 보리수에 담아 표현한 슬프고도 아름다운 곡. 전체적으로 제 2절의 전반부에 단조로 변하고 제 3절은 기복이 아주 심한, 변형된 유절가곡의 형식을 띠고 있다. 피아노 반주가 묘사하는 보리수 나뭇잎의 흔들림이 매우 인상적이다.

제 6곡 '눈물의 홍수' (Wasserflut) - '넘쳐 흐르는 눈물'

<보리수>의 회상적인 분위기에서 벗어나 더욱 침울하고 어두운 정서를 담고 있는 곡이다. 곡 자체는 2절의 유절가곡이지만 가사가 지닌 정서를 매우 효과적으로 표현하고 있다. 특히 점음표의 단순한 반주가 곡의 성격을 명확히 해주고 있다. 이 곡은 그 뛰어난 아름다움으로 <보리수>와 함께 자주 단독으로 연주되는 명곡이다. 점음표(點音標)란 음표의 머리 오른편에 작은 점이 있는 음표로 이 점은 본음표 길이의 반을 나타내며 전체적으로는 본 음표보다 1.5배의 길이다.

제 7곡 '냇물 위에서' (Auf dem Flusse)

지금까지의 어느 곡보다도 변화가 풍부하고 극히 내면적인 성격의 음악이다. 그 흐름 자체는 어둡고 무겁지만 텍스트가 지닌 성격은 선명하게 포착되어 있어 정서가 풍부한 곡이다. 스타카토를 담고 있는 피아노 반주는 힘없이 비틀거리는 절망한 젊은이의 심정과 발걸음을 묘사해서 일종의 장송 행진곡과도 같은 느낌을 준다. 성악부의 음폭도 넓어서 거의 2옥타브에 이르고 있다.

제 8곡 '회상' (Rückblick)

일상에 대한 마지막 회상이라고도 할 수 있는 곡. 실연의 아픔을 안고 도망치듯 떠나는 젊은이가 잠시 발걸음을 멈추고 마을을 되돌아보는 모습이, 저성부의 8분 음표와 16분 쉼표를 포함한 16분 음표로 그려진 고성부 피아노 반주의 리듬을 통해 잘 묘사되고 있다. 하지만 이 회상마저도 어딘지 초조하고 쫓기는 듯한 비통함을 담고 있다.

제 9곡 '도깨비불' (Irrlicht)

소재도 특이하지만 표현 방식도 대담하다. 세계 어디서나 볼 수 있는 도깨비불에 관한 전설은 주로 사람들을 어둡고 좁은 바위 틈새로 유인해 끝내 죽음으로 몰고간다는 내용을 가지고 있다. 이 곡에서는 도깨비불이 젊믄 실연자의 심리적 전환의 계기가 되고 있다. 이 곡을 기점으로 그는 쓰라린 사랑의 기억으로부터 심리적 파멸의 기초인 어두운 환상 속으로 빠져든다. 기교적으로는 음의 도약이 심하고 멜로디도 기묘한 환상에 사로잡혀 있다.

제 10곡 '휴식' (Rast)

이 곡의 제목은 그 내용으로 미루어볼 때 대단히 역설적이다. 어둡고 긴 역정의 피로를 완화시키는 기분 좋은 휴식이 아니라 몸의 휴식이 마음의 상처를 더욱 자극한다. 잠깐의 휴식마저도 그의 영혼을 괴롭혀서 젊은이는 더욱 자학적인 고통의 방랑에서 벗어나지 못한다.

제 11곡 '봄의 꿈' (Fr?hlingstraum)

이처럼 짧은 노래에 이같이 많은 내용을 담을 수 있다는 것은 천재의 눈부신 재능이 아니고서는 불가능할 것이다. 곡 자체는 2절의 유절가곡이지만 개개의 절이 극적으로 변해가는 젊은이의 다양한 생각과 절망을 잘 담고 있다. 꿈과 현실을 넘나들면서 자신의 헛된 희망에 대한 자각까지 실어 표현한 이 아름다운 노래는 수많은 가곡들 중에서도 가장 우수한 것들 중의 하나임에 틀림없을 것이다. 피아노 전주도 맑고 꿈결 같은 도입부를 거쳐 문득 들이닥치는 현실 자각과 어둡고 씁쓸한 자조 등을 잘 묘사하고 있다.

제 12곡 '고독' (Einsamkeit)

고요하고 청명한 날씨조차 삶의 고통을 증폭시킬 뿐인 젊은이의 고통에 찬 여정을, 조용함과 거칠음, 맑음과 황량함, 담담함과 극적 정열을 대비시킴으로써 잘 표현해내고 있다. 자신을 둘러싼 환경의 고요함과 담담함은 절제된 아름다운 선율로, 내면의 어두운 격정은 거친 불협화음을 사용하여 효과적으로 묘사하고 있는 것이 천재적이다.

제 13곡 '우편마차' (Die Post)

‘겨울 나그네’의 제 2부를 시작하는 이 노래는 빌헬름 뮐러의 시집에서는 ‘보리수’ 바로 다음에 놓여 있었으나, 슈베르트는 그 위치를 훨씬 뒤쪽으로 옮겼다. 우편마차의 나팔소리를 모방한 피아노 반주의 느낌 때문에 밝고 쾌활한 듯하지만 그 이면에는 헛된 환영에 대한 깊은 절망감이 드리워져 있다. 이 곡은 무엇인가 기다리는 사람을 설레고 들뜨게 만드는 우편마차의 나팔소리를 듣고 아직도 가슴 설레는 젊은이의 마음을, 불가능한 행복에 대한 어렴풋한 희망과 참담한 현실에 대한 선명한 각성으로 대비시켜 묘사하고 있는 듯하다.

하지만 결코 옛 연인에게 미련을 두고 있는 젊은이의 순박하고 어리석은 마음의 표현은 아니다. 밝고 약동적인 피아노 반주조차도 희망에의 환영을 갖게 하지는 않기 때문이다. 피아노 반주는 밝고 약동하는 첫 부분과는 달리 곡의 흐름에 따라 어두운 화성으로 바뀌게 되고, 매 절마다. 명암이 엇갈리는 이 두 부분을 자유로이 넘나들고 있다. 2절의 유절가곡이다.

제 14곡 '백발' (Der greise Kopf)

어두운 허탈감이 곡 전체를 지배하고 있고, 반주도 지극히 우울한 이 곡은 바로 앞 곡인 ‘우편마차’의 헛되고 들뜬 환상과 기묘한 대조를 이루는데, 이 곡으로부터 마지막 곡까지 악상은 점점 더 어두워져만 간다. 슈베르트는 하나의 비극적인 희망이 덧없이 흩어져 내리는 것은 단13도(노래는 11도)만으로 효과적으로 표현해내고 있다. 노래는 시작해서 겨우 2마디만에 11도를 비약했다가 다음 두 마디에서 11도가 떨어져 흩어진다. 곡의 부분부분에 나타나는 미묘한 장식음은 한없이 우울하다. 주제도 선율도 매우 추상적이어서 동양적인 기분까지 느끼게 한다.

제 15곡 '까마귀'

(Die Krähe)

지극히 아름다운 곡이 불길한 전조를 상징하는 까마귀를 통해 어두운 파국을 예시한다. 곡은 모두 세 부분으로 되어 있고, 첫 부분의 우울하면서도 아름다운 악상은 점점 어두운 정열을 띠게 된다. 피아노 반주가 보여주는 상징 ―오른손의 끝없는 3연음(까마귀가 하늘을 맴돌면서 따라오는 모습)과 왼손의 느리고 어두운 움직임(방황하는 젊은이의 지친 발자국)― 이 최후의 몇 마디에 가서 극적으로 뒤바뀌면서 다 함께 나락으로 떨어지는 것은 ‘방황은 결국 죽음으로 통할 것’이라는 것을 노래 못지않게 암묵적으로 나타내고 있다. ‘겨울 나그네’ 전체를 통해서도 가장 인상적인 곡 중의 하나라고 할 수 있다.

Eine Krähe war mit mir 까마귀가 날 쫓아

Aus der Stadt gezogen, 마을 떠나 왔네.

Ist bis heute für und für 오늘도 변함없이

Um mein Haupt geflogen. 내 주위를 도네.

Krähe, wunderliches Tier, 까마귀, 알 수 없는 놈,

Willst mich nicht verlassen? 날 안 떠날 거냐?

Meinst wohl, bald als Beute hier 내 몸, 빨리 먹이로

Meinen Leib zu fassen? 갖고 싶은 거냐?

Nun, es wird nicht weit mehr geh'n 더 갈 힘도 없고나

An dem Wanderstabe. 지팡이 짚은 몸.

Krähe, laß mich endlich seh'n, 새야, 내게 머물라

Treue bis zum Grabe! 무덤 찾기까지!

제 16곡 '마지막 희망' (Letzte Hoffnung)

이 곡은 기교적으로 매우 특이하다. 전주에 나타나는 스타카토 리듬이 곡 전체를 지배하고 있다. 겨울나무에 붙어 있는 몇몇 잎 중의 하나에 자신의 희망을 매단다는 발상 자체는 매우 통속적이지만 작곡 기법이 극히 교묘해 이런 평범한 분위기를 일소하는 아름다움을 만든다. 멜로디는 매우 불안하여 희망이 어두움을 표현하고 피아노 반주는 바람에 떨어져 흩어지는 나뭇잎을 효과적으로 표현하고 있다.

제 17곡 '마을에서' (Im Dorfe)

'마지막 희망‘에서도 그러했듯이 곡은 더 이상 멜로디 중심이 아니다. 그보다는 오히려 시 자체가 갖는 내용의 전달에 더욱 주력하고 있다. 이 곡 역시 분위기가 대단히 기묘하고 또 그것을 효과적으로 표현하기 위해 피아노 반주를 대담하게 사용하고 있는데, 개의 으르렁거리는 소리와 경계하는 동작을 담고 있는 피아노 반주가 인상적이다. 모두가 잠든 거리를 배회하며 일상적인 삶과 철두철미하게 유리되는 젊은이의 비통함을, 쫓아내듯 경계하는 개의 동작과 대비시켜 놓은 것이 한층 가슴을 파고든다.

제 18곡 '폭풍의 아침' (Der stürmische Morgen)

이제까지의 분위기와는 달리 힘차고 역동적이다. 그것은 아마도 모든 것을 인정하고 혼자서 황량한 겨울 길을 갈 수밖에 없다는 것을 인식한 데서 오는 것이리라. 대담하고 힘찬 느낌을 주기 위해 전주는 저돌적으로 나아가고, 노래는 반주와 완전히 유니즌을 이루고 있는데, 슈베르트는 이런 시를 이용해 힘차고 동적인 곡을 삽입했던 것이다.

제 19곡 '환상' (Täuschung)

19번째 곡인 ‘환영’ 이후로 계속되는 곡들은 지나치게 병적인 착란 상태로 흐르고 있다. 절망으로부터 시작된 이 곡이 결국 파멸로 끝날 것이라는 것을 암시하고 있는 것이다. 이 기묘한 곡은 선율적인 요소가 강화된 짧지만 아름다운 곡으로, 차라리 스스로를 기만하는 것이 더욱 마음 편할 수밖에 없는 비참한 현실을 잘 묘사하고 있다. 삶의 일상적인 요소는 모두 깨져버리고, 기묘한 환영만 현실의 절망과 과거의 추억 사이에 자리 잡고 있다.

제 20곡 '이정표' (Der Wegweiser)

내면적인 변화가 대단히 풍부한 곡. 남들이 다니는 큰길을 피해 좁은 산길이나 눈 덮인 계곡을 따라 방랑을 계속하는 젊은이의 어두운 심정을 담은 노래는 단순하고 간결하면서도 비통하고 무겁다. 특히 곡의 마지막 부분에 계속되는 같은 음 반복은 단조롭고 무거운 기운을 더하고 있는데, 마치 레시타티브를 연상케 하는 이 곡의 저성부는 반음씩 서서히 움직여 마침내 g단조의 해결점에 이른다.

제 21곡 '여인숙' (Das Wirthaus)

방랑 끝에 마침내 묘지에까지 이르게 되었지만, 죽음의 안식마저 자신을 거부하는 것을 깨닫는다. 고통스러운 여정을 계속하는 젊은 방랑자의 침통한 마음이 한없이 가라앉은 피아노 반주에 실려 마치 저녁기도의 히프노스처럼 종교적 기운마저 지니고 있는 듯하다. 템포는 장송곡을 연상케 할 정도로 느리지만 제 2부로 접어들면서 매우 비통해진다. 히프노스(Hypnos)는 그리스 신화의 잠과 휴식의 신이다.

제 22곡 '용기' (Muth)

뮐러의 시에서는 ‘거리의 악사’ 바로 앞에 위치한 이 노래를 슈베르트는 좀 더 앞쪽에 있던 ‘또 다른 태양’을 뒤로 이동시키고 그 앞에 놓음으로써 곡상을 바로잡고 있다. 비통함과 자조가 섞여 힘찬 듯하면서도 서글픈 감정을 자아내게 하는 이 노래는 슈베르트의 음악에서는 비교적 드문 날카로운 냉소가 섞여 있다. 최후의 섬광과도 같은 기묘한 밝음이 피아노 반주와 밀착되어 나타나지만 마음을 지배하지 못하고 단지 메아리로 끝나고 만다.

제 23곡 '환상의 태양' (Die Nebensonnen)

의미심장한 시의 내용처럼 음악도 내면적이다. 곡 형태는 3부 형식으로 되어 있으나 변화가 심하지는 않다. 세 개의 태양은 ‘사랑’ ‘희망’ ‘생명’을 상징한다는 것이 통설. 하지만 세 개의 태양 가운데 사랑과 희망의 태양은 이미 저버렸기 때문에 마지막 남은 태양도 지기를 바란다. 선율은 단 네 마디에 걸쳐 있고, 4도 이내에서 움직이고 있으며, 격정적인 중간부에서도 5도의 범위를 벗어나지 않는다. ‘겨울 나그네’에 등장하는 마지막 장조곡이지만, 악상은 밝지 않고 한없이 우울하기만 하다.

제 24곡 '거리의 악사' (Der Leiermann)

이 노래의 마지막 곡이 담고 있는 정서는 어둡고 우울하지만, 그보다 더욱 우리의 가슴을 지배하는 것은 한없이 길게 늘어진 여운이다. 형식적으로는 단순한 반복 구조인 A-B-A-B의 형태를 취한 후에 호흡이 긴 클라이맥스를 두고 있지만, 손풍금의 소리를 상징하는 피아노의 긴 오르간 포인트는 이 곡의 여운을 더욱 길게 지속시키고 있다. 희망이 소멸된 후 거리의 늙은 걸인과 함께 눈과 얼음으로 이어진 길로 사라져가는 이 마지막 곡의 피아노 반주 저성부는 처음부터 끝까지 A음과 그 5도(E)가 긴 오르간 포인트로 계속된다. 그리고 최후에는 이 음이 희미한 여운을 남기며 흩날리는 눈발 속으로, 또 희미한 기억 속으로 모든 것을 묻어버린다.

Viaje de Invierno(겨울여행- 전곡)

Schubert - Winterreise - Hermann Prey / Engel (전곡)

Die Winterreise (전곡) - Hans Hotter, Gerald Moore piano(1954)

Dietrich Fischer Dieskau‚ Winterreise‘, op 911 89 Alfred Brendel, 01 1979

Der Leiermann - Jorma Hynninen bariton, Ralf Goth?ni piano(1994)